駐車場で車中泊して始発で千畳敷へ

何年かぶりに雪山に登山行きました。

ちなみに私の中で雪山はどちらかと言うとスキー場のゲレンデで登山ではほとんど行くことがなくて、棚の奥に眠っているアイゼン、ピッケルが錆びつく前に使わなければと思い立ち厳冬期の木曽駒ヶ岳に行くことに。

春の温かくなる時期は雪崩のリスクが高くなるので、雪のある時期に行くんだったら厳冬期この時期だなと考えてたのだ。

天気予報では午前中は晴れマークで昼過ぎから荒れる予報。午前中にサクッと登って下山するという計画。

前日予約したスタッドレスタイヤのレンタカーで一度家まで戻って荷物を積んで22時に出発。

今時はレンタカーもアプリで事前予約すればかなり安く借りられるんでこれには正直びっくり。だって軽自動車だったら半日で2000円から借りられるなんて、そりゃあ今の若者が車乗らなくなる理由も分かる。市街地に住んでる限りレンタカー屋の需要も多くて、店も選べるくらいあって値段は高くついても、いつでも借りられる状況だとしたら所有するより得な事が多い。尚更スタッドレスタイヤ買うお金と交換する工賃と手間を考えたら、自家用車を所有しててもレンタカー使った方が得になりそう。

その代わり予約したり書類書いたり手続きがあるので思いつきの行動ができないのはやや面倒。

地元に住んでる時は車社会(田舎)だったので、自家用車が当たり前でレンタカーって発想が全く湧かなくて考えもしなかったけど。

深夜に菅の台駐車場に到着。さすがに平日なので駐車場に車は5台くらい。

車中泊して、始発のバス、始発のロープウェイで千畳敷駅に到着したのは9時過ぎ。

始発のバスには15人くらいの乗客。そのうち2人が観光客といったところ。

レストランのベンチで天気の回復を待つ

ロープウェイに乗った時に薄々気づいてたけど、、、やっぱ天気最悪だった。駅の出口から千畳敷カールの様子を見たら、、、暴風でホワイトアウト。

考えたら私は今まで晴れた雪山しか経験したことがないのでホワイトアウト自体が初めての経験で逆に感動だった。本当に真っ白で何も見えない。

さすがに出発する強者は一人もいなかった。ロープウェイ駅の中にあるレストランのベンチで時間を潰す。

暇なのでここにいる登山者はどんな服装してるのか観察してみることにした。

まず今ここのベンチで待機している登山の服装をしている者は私合わせて10名くらい。年齢で言うと20代後半から50代後半、グループ、カップル、ソロは私だけ。

ここで面白いと感じたのは年代によって着てる登山ウェアの系統が似通っていると思った。

まず一番若い世代、20代後半から30代前半くらいの登山者は圧倒的にUL系ブランド。軽量だけど機能性あるしデザインが垢抜けている。セレクトショップに並んでそうな、街で着ててもお洒落だなって思うジャケットを登山でも着てて、やっぱり今時はそうだよなと思う。カッコいいけど高いんだよな〜。。。

次に30代後半から40代前半くらいの年齢だとマムート、マウンテンハードウェアと納得と信頼の登山ブランド着てる人多くて、機能性間違いなし、デザインもカッコいいので街着でも活躍しそう。あ、あと忘れていけないアークテリクス。やっぱカッコいい。UL系もちらほら。

そして年齢で言うと40代後半から50代後半くらいのギラギラしているおじさま登山者はこぞってファイントラックを着ている。こんなファイントラック率が高いのは偶然か。厚い生地と大きなベンチレーション。まるで一張羅のスーツのようだ。これで間違いないだろうという感じが伝わってくる。雪山でこのジャケット着てアイゼン履いてピッケルを持つ姿はフォトジェニックだ。雪山じゃないと着ないだろうから、きっと趣味で雪山登山をガッツリやってるんだろう。

定番のモンベル、ノースフェイスが多いんだろうなと勝手な想像してたけど、今日がたまたまなのか、こだわりのある感じの方が多い。多分今日たまたまだろうけど。

1時間くらい経っただろうか、気づいたらベンチに待機してた人がポツポツと消えていく。

風が少しやんだので出発して行った。

私もそろそろ出発しようかと準備を始める。

風が弱くなって登り始めることに

お馴染み千畳敷カールに出る手前のベンチで登山の準備をする。

ちなみに私は雪山登山はほとんどやらない、やったとしても低山なので3シーズンの登山靴しか持ってない。その中で今回履いてきたのは唯一持ってた踵にコバがある残雪季対応のセミワンタッチのアイゼンが使えるタイプ。これも何年か前に買って全然履いてなかった。そもそも登山靴を履くのはいったい何年ぶりなのか、、、下駄箱の奥から引っ張り出した登山靴。久しぶりに履いたけどやっぱ登山靴はソールが硬くて安心感がある。最近はトレランシューズばっかだから久しぶりに登山靴履こうかな。

ウールソックスの上にAmazonで購入したおたふく手袋の防水ソックスを履くことで保温材代わりに。雨の日に一度試しに履いてみた事があったけど本当に濡れないからびっくり。登山メーカーのは倍以上の値段だからこれは買ってよかった。

日帰りで木曽駒ヶ岳を往復する3時間くらいの短い山行だったらこれでもいいかなと思える。

アイゼンは12本爪にピッケル。

あれだけジャケットについてあれこれ観察しときながら、貧乏性の私などゴアテックスプロみたいな分厚い生地のベンチレーションのある高価なハードシェルジャケットなんてのは持ってなくて、昔買ったアディダスのテレックスの3レイヤーのゴアテックスアクティブのジャケット。おそらく40デニールくらいあるんだろうか。ベンチレーションはサイドポケットと兼用でメッシュになってて通気してくれるしゴアテックスアクティブは透湿性が高いので機能としては十分。これに文句があるとしたらフードにドローコードじゃなくて伸縮ゴム、袖もマジックテープじゃなくて伸縮ゴムなので安っぽく見えることくらい。

ドライレイヤーはおたふく手袋のメッシュTにベースレイヤーが自転車用の厚手のウールカットソー、ミドルレイヤーはサーマル生地のフーディ、その上にモンベルのULダウン、そしてシェル。これで全く寒くない。

パンツは昔買ったモンチュラのハードシェルパンツにインナーは自転車用のウールタイツ。ハードシェルパンツなんて履くのはいったい何年ぶりなのか、タンスの肥やしになって放置しすぎたおかげでウエストのサイドと足首のとこにある滑り止めのゴムが劣化してポロポロと落ちてくる有様だった。

ウールカットソーとタイツは自転車用なので膝、肘、太もものとこが補強されてて温かいので寒い日の登山で使ってます。

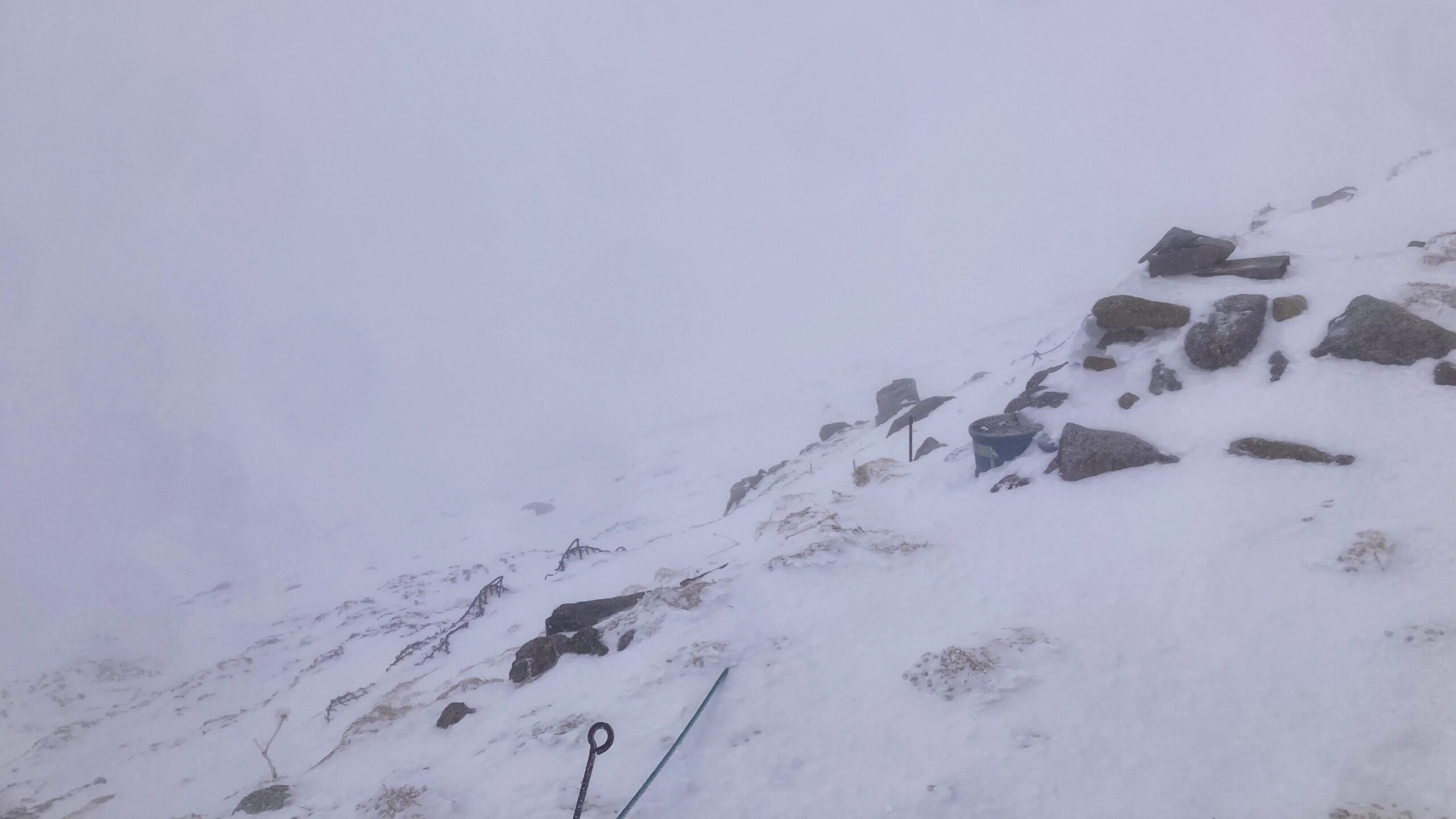

風が多少止んだといっても、あたりは真っ白。

先行者がいるはずなんだけど全く見えず。

ホテルを降りて八丁坂を目指して歩く。

雪はしまっててアイゼンがよく効く。風が吹いててトレースに雪が被って分からないので、トレースから出るとズボッと足が埋まる。

ちょっと先に登山者がいるはずだけど、風があると一瞬でトレースが分からなくなる。

八丁坂の登りに差し掛かったくらいから風が強くなり、目が開けられないのでゴーグルを装着。ピッケルを差しながら登っていく。八丁坂を登ってる途中で暑くなってダウン脱ぐんだろうなと思ったものの、脱ぐまでいかず。この暴風で荷物の出し入れはしたくないのもあった。

喉が渇いて水を飲もうとショルダーハーネスのボトルホルダーに入れといたペットボトルを手に取ったら半分凍ってて、こりゃあまずいと思って残りの凍ってない水を飲み干す。まだバックパックの中にしまってる水があるけど、、地吹雪がすごいので荷物の出し入れをしたくない。この時期の高山は保温ボトルだな。

向かいから5人くらい登山者が歩いてきてすれ違う。私の少し前に出発したグループだった。時間から考えて頂上までいかず引き返してきたっぽい。

だよな、、、、。引き返そうか迷うが、とりあえず稜線には出ようと思って登る。バラクラバをしてるので息苦しくて鼻を出すと痛くてしょうがない。

稜線に出たらブリザード、、、撤退する

八丁坂を登りきって稜線に出たら景色は真っ白。爆風で身体を煽られ、地吹雪で視界はない。

私の想像していた木曽駒ブルーはどこへやら。

身体が煽られる風なんてのは下界に住んでて経験するのは台風くらいだろう。私はたまにバイクに乗るので風に身体を煽られる経験はあるけど、高速道路で海沿いでも走らないとこんな煽られることはない。

とりあえず先へ進む。

宝剣山荘は凍りついている。

ようやく中間地点まで到着。

おそらくマイナス10度以下だろう。暴風なので体感温度はいったい何度になるんだ。

ここから山頂までは夏のコースタイムだと30分くらい、、、この状況だとコースタイムより早く行くことはないだろう。

先へ進む。

視界は真っ白で視線は斜め下のトレースを見ることとなるも、トレースは消えてて分かりにくくてGPSで確認したいのだけど、スマホを出すのも億劫になるくらいのブリザード。氷の粒がバチバチ身体に当たる。

こんな荒れた天気だけどレイヤリングは上手くいってて寒さは全然なくてちょうどいい。インナーダウン脱がなくてよかった。

天狗荘からしばらく歩く。

向かいから登山者が歩いてきた。一番早く出発した人だろうか、おそらく山頂まで行った帰りだろう、、、まるで冷凍庫から出てきたような、、、ハードシェルに霜が降りてて、ピッケルを持ってよろけながら歩く姿はまるでテレビで見るような登山者の姿だ。よく考えたらこの人もそうなのだから、きっと自分もそうゆう状態なのだ。

しばらく歩いてたら風に煽られて身体がよろめいた時にアイゼンをゲイターに引っ掛けて転ぶ。今までアイゼンを引っ掛けた経験なくて、引っ掛ける話はよく聞くけど、どうやったら引っ掛けるんだろうなんて思ってたけど、ようやく引っ掛けるもんなんだと分かった。

すぐそこが中岳なので、木曽駒ヶ岳の山頂も遠くはない、、、苦行になってきたので引き返す事にした。

宝剣山荘のとこで50代くらいの登山者がヘルメットを装着していてすれ違う時に挨拶したら、山頂まで行きました?と聞かれて、中岳までです(後でGPS見たら全然手前だった)と答えると、やっぱりそうですよね〜この天気だと、私もその辺まで行ってみますと、先へ進んで行った。

またしてもファイントラックのハードシェルだったので、会話よりそっちに気を取られてしまった。やはり本格的に雪山登山をやる人には圧倒的に人気なんだろうか。ここまでくると制服のように見えてしまう。そしてこの場所でヘルメットを装着してたということは宝剣岳に行くのだろうか、、、

下山してボトルホルダーのペットボトルを出したらカチカチ。

厳冬期のアルプスがいかに過酷な環境なのか、この凍ったペットボトルの水を見て思うのでした。