出発は美濃戸登山口

八ヶ岳最高峰の赤岳に登山してきました。

赤岳の登山口は茅野市側からの美濃戸登山口と、野辺山、清里側からの県界尾根、真教寺尾根ルートがあるそうです。

今回は一番人気の美濃戸登山口から赤岳の山頂を目指しました。

このルートは初めに南沢(行者小屋方面)と北沢(赤岳鉱泉方面)で分かれるため、今回は登りは南沢、下山は北沢。

登山口の手前に赤岳山荘駐車場があり。1日、乗用車1000円、二輪車500円。

赤岳山荘までの道は岩が突き出てたりして、凸凹な道、車高の低い車は要注意。

南沢から行者小屋を目指す

8時半登山開始。

南沢は藻が生い茂る樹林帯を沢沿いに歩いていきます。登山道は整備されていて、歩き易い。途中登ったりするものの、基本平坦な沢沿いの登山道を歩き続けます。

2時間歩いただろうか、樹林帯が終わり視界が開け、これから登るであろう赤岳が目の前に。迫力がある。そして広場に建物とテントが張られている。

文三郎尾根から赤岳山頂

行者小屋に到着したのは10時半。ベンチで少し休憩。

行者小屋から赤岳山頂へは地蔵尾根ルートと文三郎尾根ルート。今回は文三郎尾根ルートで山頂に登り、下山は地蔵尾根ルートで行者小屋に戻ってきました。

登り始めてしばらくすると、階段にマムートのロゴ。ここの登山道の整備にマムートが一躍買ってるそう。

文三郎尾根ルートはひたすら急登な階段続き。高度感抜群で、まるで天国へと続く階段。階段が終わると、荒々しい岩場。

鎖の連続を登ると梯子が目の前に。

梯子を登ると頂上。到着したのは12時ごろ。

稜線を歩いて地蔵の頭へ

赤岳の山頂のすぐ横に山荘がありますが、コロナの影響で閉鎖していました。

地蔵の頭近くの赤岳展望荘は営業してました。

お昼を山頂で食べようと思いましたが、ガスが出てきて、風が強過ぎなので、稜線から降りてからにする事に。

爆風の稜線を1時間くらい歩いて赤岳展望荘、通り過ぎて、しばらく歩くと、すぐお地蔵さんが出迎えてくれます。

地蔵の頭に到着したのは13時。

晴れてて、風も穏やかだったら、稜線を歩いて横岳、硫黄岳と縦走と行きたいですけど、寒くてそんな気になりませんので、地蔵尾根で行者小屋へ下山。

地蔵尾根ルートで行者小屋へ

地蔵の頭から行者小屋までは約1時間。

階段をひたすら降りていきます。

まだ10月中頃ですが氷柱、登山道に霜が降りていて足元に注意。地蔵尾根ルートは文三郎尾根ルートに比べると急稜な岩場もなく、斜度も緩やか。

行者小屋から赤岳鉱泉へ

再び行者小屋に戻り、ここから北沢ルートの赤岳鉱泉に向かいます。

行者小屋からだと、登山道は下りなので楽です。

30分くらいすると、広場に出て、建物やテントが張られているのが見える。

赤岳鉱泉名物のアイスキャンディーの足場。厳冬期になると氷の塊に。

本来であれば、ここで宿泊して、名物のステーキを食べて、温泉といきたい所だったが、翌日は雨の予報で、とっとと帰ることに。

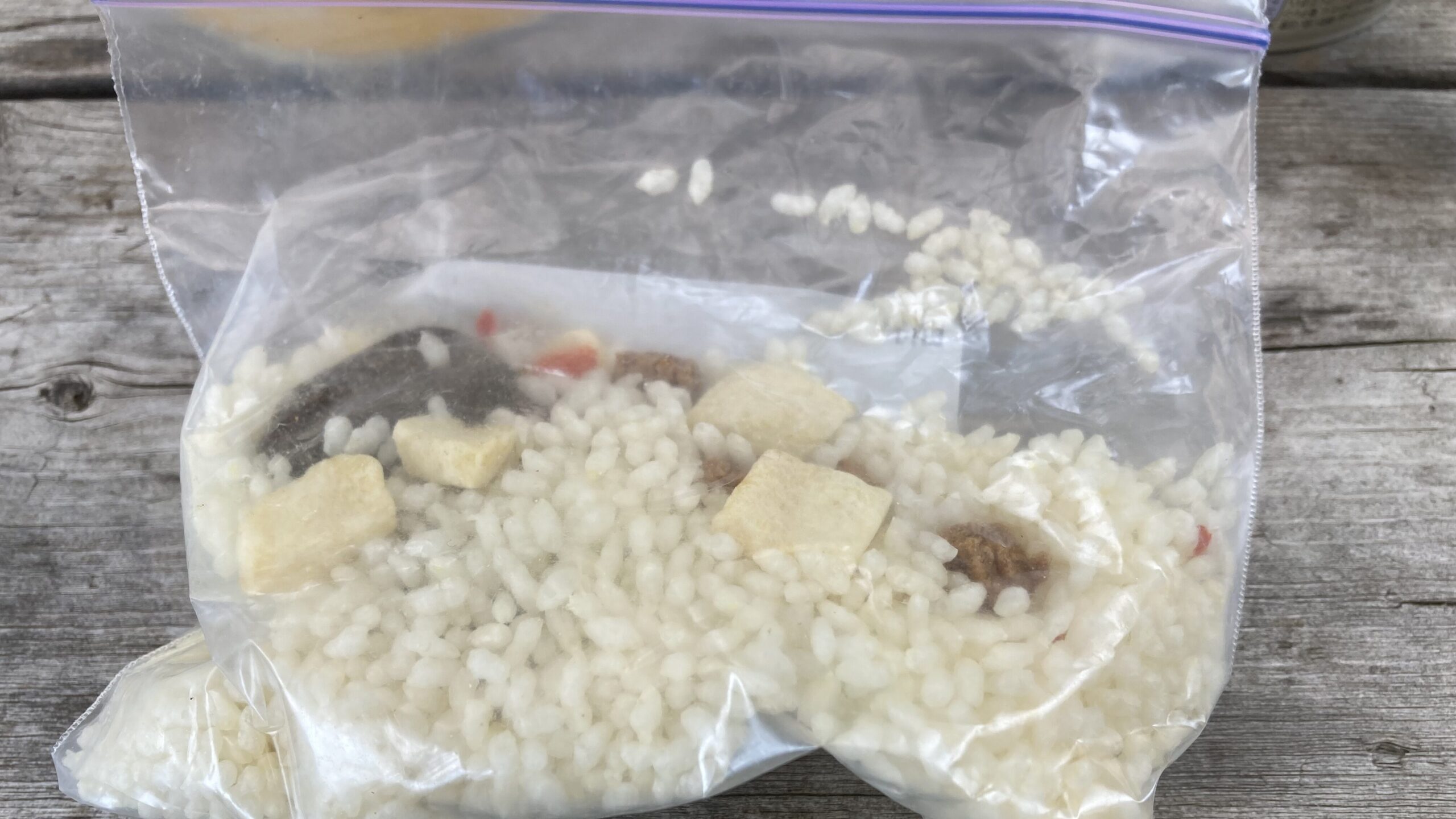

気づいたら昼飯を食べず2時半を回っていたので、遅めのランチタイム。ジップロックに入れたカレーメシに250mlのお湯を沸かして入れるだけ。

北沢ルートで下山

北沢ルートは南沢ルートの樹林帯に比べると、登山道が開けていて明るく、道も整備されていて、歩き易い。1時間半ほど歩くと登山口に到着。

時計を見ると17時。

ちょうど良い日帰り登山でした。